Tra pochi giorni si terranno le elezioni in Germania dopo il crollo della coalizione guidata da

Olaf Scholz, particolare attenzione all’AfD di Alice Weidel che ha polarizzato il paese e alla

CDU che ha virtualmente in mano il futuro del colosso economico europeo.

Lo scenario politico interno alla Germania

Gli occhi dell’Europa sono puntati sulla Germania, dal momento che la prossima settimana

i tedeschi saranno chiamati al voto per rinnovare il Bundestag (il parlamento tedesco). La

sfiducia al governo è arrivata ufficialmente il 16 dicembre scorso, a seguito di una crisi

iniziata il 6 novembre, quando il Cancelliere Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze e

leader del Partito Liberale Democratico (FDP), Christian Lindner.

L’esecutivo guidato dalla coalizione “semaforo” (SPD rossi, FDP gialli e Verdi) sin da subito non ha avuto vita facile.

Ha fronteggiato la pressione di dover preservare la stabilità del paese in un periodo

caratterizzato da un susseguirsi di crisi, che solo pochi mesi dopo l’insediamento nel 2021

ha visto l’inizio del conflitto russo-ucraino e la conseguente crisi energetica, che ha

trascinato con sé l’Europa verso l’inflazione.

Le ragioni del collasso della coalizione “semaforo”

Le cause della rottura della coalizione nascono dalle tensioni sull’approvazione del

bilancio per il 2025. La politica economica promossa dai Liberali prevedeva la tutela del

freno al debito e il taglio delle spese pubbliche, con l’obiettivo di non sforare i limiti di bilancio

stabiliti. Questo principio che prende il nome di Schuldenbremse è parte della costituzione

tedesca dal 2009, e prevede che il governo federale non possa alzare il deficit strutturale

oltre lo 0,35% del PIL.

Tensioni su questo tema erano già note, riguardo a investimenti proposti da SPD e Verdi per

la difesa e per il clima, ma sono affiorati formalmente solo più avanti, nello specifico ad

ottobre, quando Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) hanno proposto

un pacchetto da 3 miliardi di euro di aiuti militari per l’Ucraina. Il FDP ha bloccato la misura,

rifiutando nuovi debiti e accusando gli alleati di irresponsabilità politica. Seguì il

licenziamento di Christian Lindner da parte del capo di governo. Questo gesto, interpretato

dal FDP come un tradimento, ha portato al crollo della coalizione facendo perdere a Scholz

la maggioranza.

Il processo elettorale per le elezioni in Germania

Le prossime elezioni federali si terranno il 23 febbraio 2025. Il sistema elettorale tedesco è

misto, e combina elementi proporzionali e maggioritari. Gli elettori dispongono di due voti

distinti: un primo voto (Erststimme) che permette di eleggere un candidato nel proprio

collegio uninominale, il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti nel collegio

viene eletto direttamente al Bundestag.

Il secondo voto (Zweitstimme), invece, sceglierà una lista di partito a livello regionale

(Länder) e determinerà la distribuzione proporzionale dei seggi nel Bundestag tra i vari

partiti.

Una peculiarità del sistema elettorale tedesco è il numero totale dei seggi che può variare a

causa dei meccanismi di compensazione previsti per garantire la proporzionalità. Ma da

questa legislatura il Bundestag conterà “solo” 630 seggi, a seguito della riforma elettorale del

2023, che ne ha bloccato il numero.

La soglia di sbarramento per ottenere una rappresentanza al Bundestag chiede almeno 5%

dei voti a livello nazionale o la vittoria in almeno tre seggi nei collegi uninominali.

Forze politiche in gioco

I principali partiti che concorrono alle elezioni in Germania sono sette. Oltre i

Socialdemocratici (SPD), i Verdi ed i Liberali (FDP) che già erano al governo, alle elezioni

parteciperanno la Linke, formazione di estrema sinistra e la sua ala scissionista guidata da

Sahra Wagenknecht (BSW), la CDU leader nel centrodestra (il partito di Angela Merkel per

intenderci) e la tanto discussa Alternative für Deutschland (AfD), rappresentante

dell’attuale estrema destra tedesca.

I candidati per la cancelleria sono: per SPD l’uscente Scholz, per i Verdi Annalena Bearbock

o Robert Habeck, per i Liberali Christian Linder (sopracitato autore della crisi di governo),

per Linke Jan van Aken o Heidi Reichinnek, per BSW l’omonima Sahra Wagenknecht, i nomi

più attesi dai sondaggi sono Friedrich Merz per la CDU ed Alice Weidel per AfD.

La crisi tedesca

Dal 2019 in Germania vi è una crescente contrazione della produzione manifatturiera

(settore fondamentale che contribuisce al 21% del PIL), la cui causa principale è la crisi

energetica:, il paese, come tutta l’Unione, dipende ancora troppo dagli idrocarburi e la crisi

russo-ucraina ha colpito duramente. Gli accordi siglati con Mosca negli anni sono stati molto

convenienti, tramite contratti pluriennali con la compagnia statale Gazprom e l’ampliamento

delle infrastrutture come il Nord Stream 2, gasdotto che avrebbe duplicato la portata di gas

introdotto in Europa a costi ridotti, bloccato a febbraio 2022 dopo l’invasione russa

dell’Ucraina.

La dipendenza energetica dalla Russia si è rivelata un’arma a doppio taglio che ha portato i

paesi europei, ed in particolare la Germania, a dover correre ai ripari cercando nuovi

partner per le importazioni energetiche. L’aumento di domanda verso altri paesi, insieme alla

riduzione forzata degli idrocarburi russi, ha portato a picchi del prezzo dell’energia durante il

2022, influenzando indirettamente il mercato e le aziende europee che hanno visto lievitare i

costi.

Un’altra ragione del calo della produzione nel paese è il ristretto uso delle finanze

pubbliche, in virtù del Schuldenbremse.

Politiche fiscali che hanno ridotto gli investimenti pubblici ed un welfare accomodante hanno

generato una carenza di manodopera, ciò ha disincentivato investimenti esteri e ha portato

le aziende tedesche a delocalizzare le attività in paesi con politiche più favorevoli per

l’impresa, come la Polonia.

A differenza di altri paesi europei come Francia e Italia, la Germania avrebbe ampie

possibilità di portare avanti manovre fiscali espansionistiche, per incentivare la

produzione e la crescita del paese. Tuttavia, sembra che la stabilità fiscale nella politica

economica tedesca sia diventata un obiettivo ideologico da preservare ad ogni costo, in

memoria della dissolutezza nella gestione delle finanze che portò all’iperinflazione durante la

Repubblica di Weimar.

Le crescenti divisioni sociali e territoriali

La Germania, in quanto repubblica federale, è divisa in sedici Länder, rappresentati nel

Bundesrat (Consiglio Federale), la seconda camera del Parlamento tedesco, composto da

membri dei governi regionali. Ogni Land dispone di un numero di seggi che può variare da

tre a sei, in base alla popolazione. Questo organo lavora insieme al Bundestag al processo

legislativo nazionale. I Länder detengono oltre al ruolo legislativo competenze esclusive in

vari settori, tra cui l’istruzione, la polizia e l’amministrazione locale.

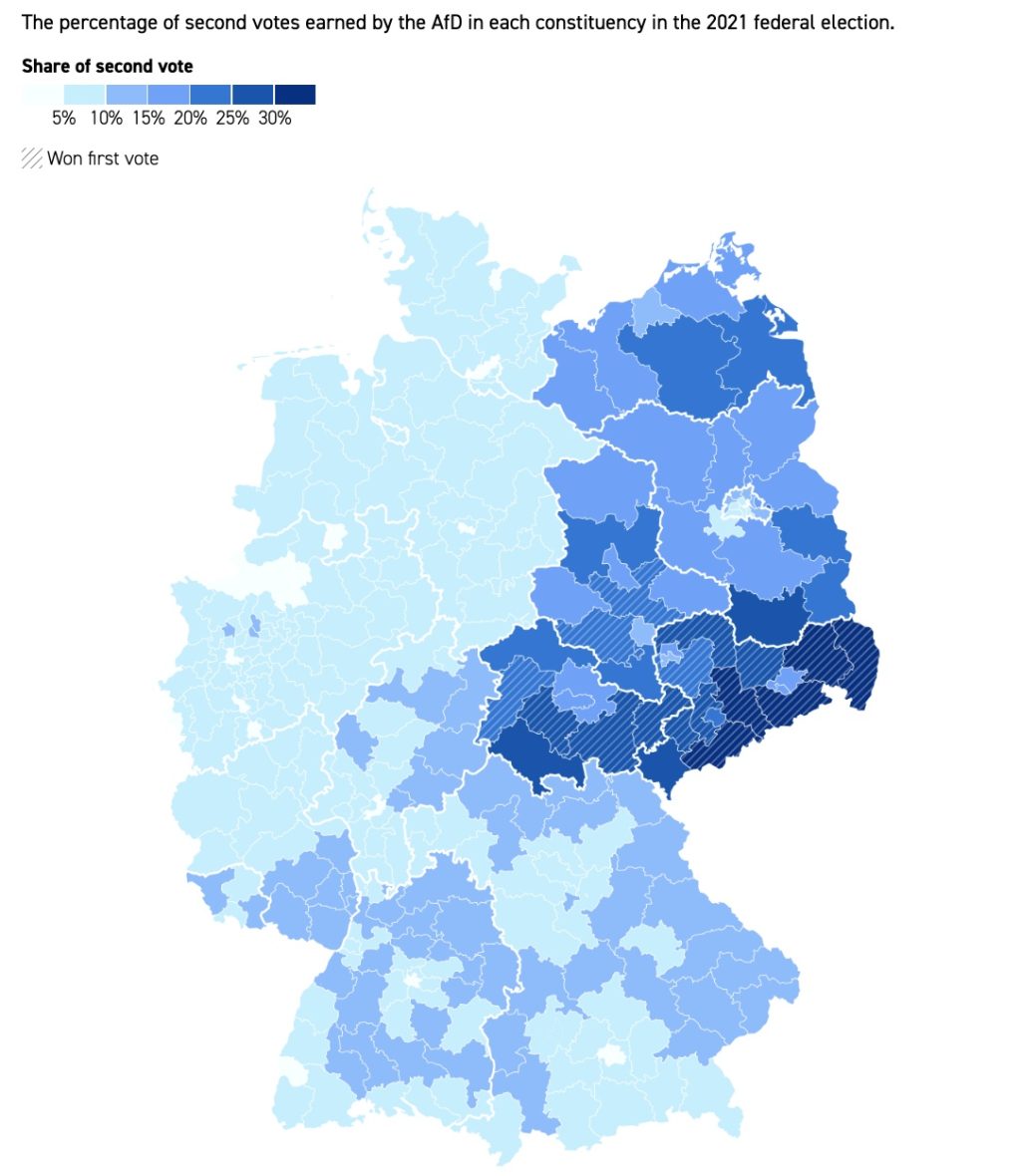

Il terreno fertile per le forze estremiste

A quasi 36 anni dalla caduta del Muro di Berlino, sembra esistere ancora una barriera

socioeconomica a dividere le due Germanie, da cui si alimenta il risentimento politico

verso l’elite, da parte dei Länder dell’est, che si percepiscono abbandonati e

deindustrializzati. Questi sono stati i più colpiti dalla fine dei rapporti energetici con la Russia

e dalla nuova austerità, e non a caso vedono in AfD una speranza per staccarsi il più

possibile dalla Russia e alimentano la sfiducia per le forze politiche tradizionali (CDU e SPD)

che negli ultimi anni vi hanno collaborato come principale alleato in Europa.

Il “muro di fuoco” in mano a Merz

A poche settimane dalle elezioni in Germania, il leader della CDU Friedrich Merz

sembra favorito a diventare il nuovo cancelliere, e in più occasioni ha dichiarato di voler

mantenere una linea di distacco nei confronti dell’AfD, negando ogni possibile

coinvolgimento nel nuovo governo del partito di estrema destra tedesco. Questo rifiuto si

basa sulla natura populista, euroscettica e anti-immigrazione dell’AfD, che Merz e altri leader

della CDU considerano incompatibile con i valori del partito.

Tuttavia, nonostante questa sia la posizione ufficiale, ci sono stati segnali contrastanti: ad esempio episodi di collaborazione

regionale in alcuni Länder dell’est, si sono verificati casi di coalizioni tra CDU e AfD nelle

amministrazioni locali, meno di un mese fa, veniva invece sostenuto da AfD un disegno di

legge controverso sulla politica migratoria proposta da Merz e bocciato dal Bundestag,

alimentando il dibattito sulla tenuta del “muro”.

L’Alternative für Deutschland di Alice Weidel

L’AfD, considerato il movimento sovranista più a destra dal secondo dopoguerra, si trova al

20% negli ultimi sondaggi, e potrebbe confermarsi secondo partito alle elezioni in

Germania.

Il partito si presenta come la novità che vuole sovvertire l’élite europeista alla guida politica

tedesca, e gioca sul risentimento della parte del paese più povera, proponendo una visione

fortemente euroscettica, anti-migratoria, negazionista del cambiamento climatico e

ampiamente conservatrice sui diritti civili. In politica estera sostiene Nato e USA, ma si

schiera contro le sanzioni alla Russia, proponendo rapporti più distesi con Mosca.

Un forte sostegno ad AfD è arrivato dalla Casa Bianca.

In occasione della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il vicepresidente Vance ha incontrato Alice Weidel, rinforzando il

precedente endorsement di Elon Musk, e segnando una rottura con la tradizionale politica

estera americana. Durante il discorso, Vance ha aperto alle forze estremiste in Europa,

criticando i paesi europei per l’esclusione dei partiti di estrema destra dai governi, e

suggerendo che tale pratica limiti la democrazia.

Eventi e dichiarazioni dei suoi militanti, considerati neonazisti, hanno portato ad un

isolazionismo politico del partito, e ad innumerevoli manifestazioni per chiederne lo

scioglimento, da quella parte della popolazione che vuole evitare fermamente che l’estrema

destra torni alla guida, in una Germania mai stata così divisa nella sua storia federale.

*crediti grafico: Bundeswahlleiterin

![Unione Fiscale e momento hamiltoniano [credit: Unsplash]](https://www.orizzontipolitici.it/wp-content/uploads/2020/10/guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash-scaled.jpg)