“A partire da domani, gli Stati Uniti d’America implementeranno dazi reciproci verso altre nazioni.”

Con queste parole il 02 aprile 2025 dalla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha annunciato al mondo la sua volontà di applicare dazi “reciproci” verso un ampio numero di nazioni. Da quel giorno, ribattezzato dallo stesso Trump “Liberation Day”, i governi di tutto il mondo, compreso quello italiano, hanno avviato contromisure e piani di mitigazione per contenere gli effetti di una svolta che rimette in discussione i presupposti del commercio internazionale.

Ma cosa sono esattamente i dazi reciproci? Perché Trump ha deciso di perseguire questa politica protezionistica? Quali conseguenze stanno avendo sulla nostra economia? E soprattutto, come si sono mosse l’Unione europea e l’Italia in tale scenario? Questo articolo si propone quindi di rispondere a queste e ulteriori domande per capire veramente gli effetti dei dazi sull’economia e sulla politica italiana ed europea.

Cosa sono i dazi reciproci? E perché Trump ha deciso di imporli?

Come spiegato in un nostro precedente articolo, i dazi sono delle imposte indirette sui consumi. Dei prelievi di denaro applicati in percentuale al valore delle importazioni che incidono sul prezzo finale dei beni prodotti all’estero quando entrano in un mercato. Vengono principalmente utilizzati come strumento di politica commerciale per protezione di settori strategici o leva negoziale nei confronti dei partner esteri.

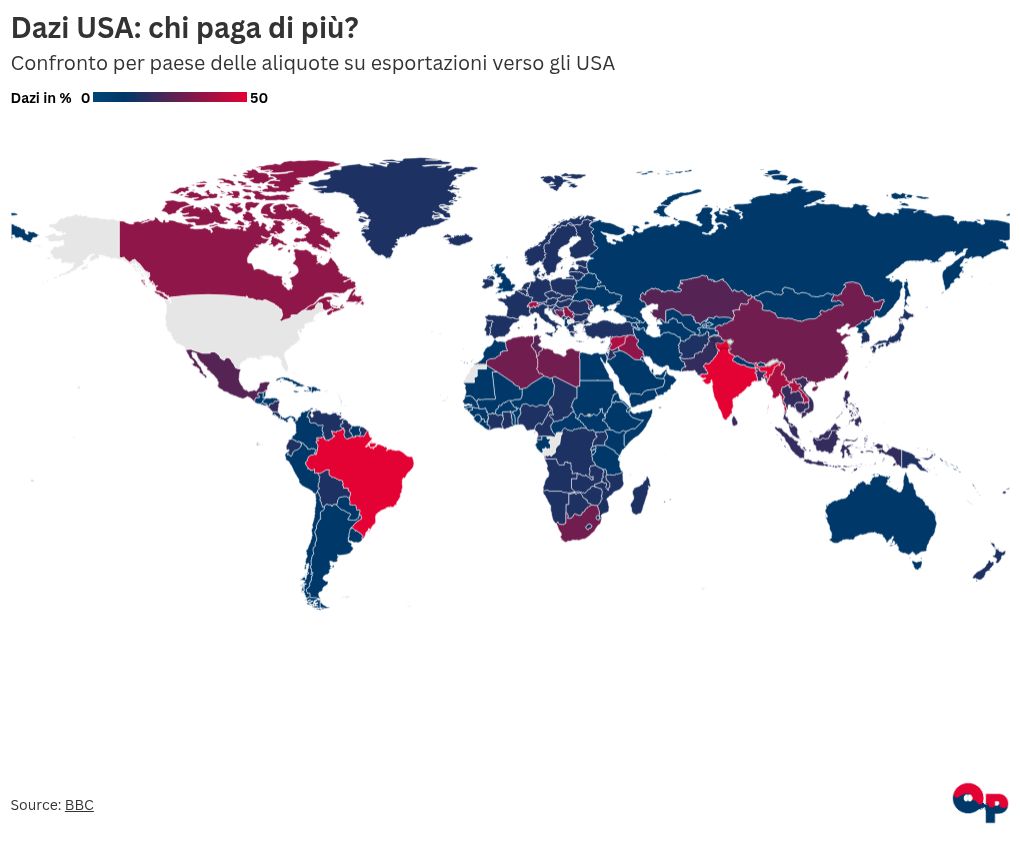

Con l’annuncio del 2 aprile 2025, l’amministrazione statunitense ha introdotto dazi “reciproci”. Citando Trump, “Reciproco significa che loro fanno questo a noi e noi lo facciamo a loro”. I dazi sono stati principalmente motivati dalla necessità di correggere squilibri di lungo periodo (la bilancia commerciale statunitense, ossia la differenza tra export e import Usa, è infatti storicamente in deficit) e ottenere concessioni su barriere tariffarie e non tariffarie nei confronti dei partner, inclusa l’Unione europea. Nonostante numerosi studi certifichino il contrario, Trump sostiene che i dazi porterebbero a un aumento del gettito fiscale, incoraggiando i consumatori a comprare più prodotti Made in Usa e aumentando gli investimenti negli Stati Uniti.

L’obiettivo di Trump però non sembra legato solamente alla sfera economica, appare infatti rivolto al potere geopolitico che la leva tariffaria conferisce a Washington. I dazi “reciproci”, presentati come una logica di specchio, funzionano di fatto come un’arma politica molto potente per gli Stati Uniti: creano urgenza, alzano il costo dell’inazione e spingono i partner a sedersi al tavolo per rivedere standard, investimenti, politiche, quote e accessi di mercato.

Un esempio riguarda il Brasile di Lula, dove al 10% “reciproco” si è sommato, da agosto 2025, un ulteriore 40% su tutte le merci di origine brasiliana, portando il prelievo effettivo al 50%. La giustificazione ufficiale fa riferimento a “minacce” e a una relazione “lontana dalla reciprocità”, ma comunicazioni e lettere presidenziali hanno esplicitamente fatto richiamo anche alla vicenda giudiziaria dell’ex presidente Bolsonaro e alle tensioni con il governo Lula. In questo contesto, le aperture negoziali sono state presentate come condizionate: la Casa Bianca valuterebbe un alleggerimento dei dazi in cambio di impegni politici, dalla clemenza giudiziaria verso Bolsonaro.

La risposta dell’Ue

Per comprendere appieno la risposta dell’Unione europea va ricordato che la politica commerciale comune è competenza esclusiva dell’Ue: in quanto mercato unico, è la Commissione europea a negoziare accordi e gestire dazi per tutti i Ventisette, mentre gli Stati membri definiscono i mandati in Consiglio e approvano gli esiti, senza poter condurre politiche tariffarie autonome verso Paesi terzi (art. 207 Tfue). A guidare il dossier è il Commissario al Commercio e alla Sicurezza economica Maroš Šefčovič, slovacco, cui spetta disegnare e attuare la politica commerciale, inclusa l’applicazione degli strumenti di difesa commerciale dell’Ue.

Dopo l’annuncio statunitense dei dazi reciproci, l’Unione europea ha reagito con prontezza politica, condannando l’annuncio di dazi universali come un colpo all’economia mondiale e ribadendo l’impegno per un commercio equo e basato su regole, mentre si preparava a negoziati serrati con Washington. Per guadagnare spazio di manovra e ridurre l’escalation, la Commissione ha varato due atti di esecuzione in rapidissima sequenza, uno per predisporre le contromisure e uno per sospenderle subito per 90 giorni.

Bruxelles ha congelato misure su 21 miliardi di euro di esportazioni Usa e ha allineato la pausa al rinvio dell’introduzione dei dazi deciso dalla Casa Bianca, con l’obiettivo dichiarato di favorire una soluzione negoziale credibile. In quei tre mesi, l’Ue ha attivato una cabina di regia con Stati membri e industria per mappare i rischi su filiere chiave (agroalimentare, automotive, macchinari, chimica). Nelle settimane successive i contatti transatlantici si sono intensificati: numerosi sono stati i colloqui alla Casa Bianca tra Trump e i vari Capi di Stato e di governo europei. Questo approccio “pausa e tratta” ha permesso ai Ventisette di guadagnare tempo, costruire consenso interno e, insieme, di mostrare a Washington che l’Ue preferisce una soluzione negoziata, ma non è disarmata.

Allo scadere della tregua, l’Ue ha ottenuto un compromesso che fissa un tetto del 15% ai dazi applicabili alla grande maggioranza delle esportazioni europee colpite dalla politica “reciproca”, con eccezioni settoriali e meccanismi di quote (in particolare su acciaio e alluminio) che possono prevedere aliquote più elevate sui volumi eccedenti, accompagnati da canali di monitoraggio congiunto e dalla clausola di revisione per adeguare l’intesa all’evoluzione dei mercati. Si tratta di un esito giudicato soddisfacente dalla stessa presidente della Commissione Von der Leyen.

Quali effetti sul Made in Italy?

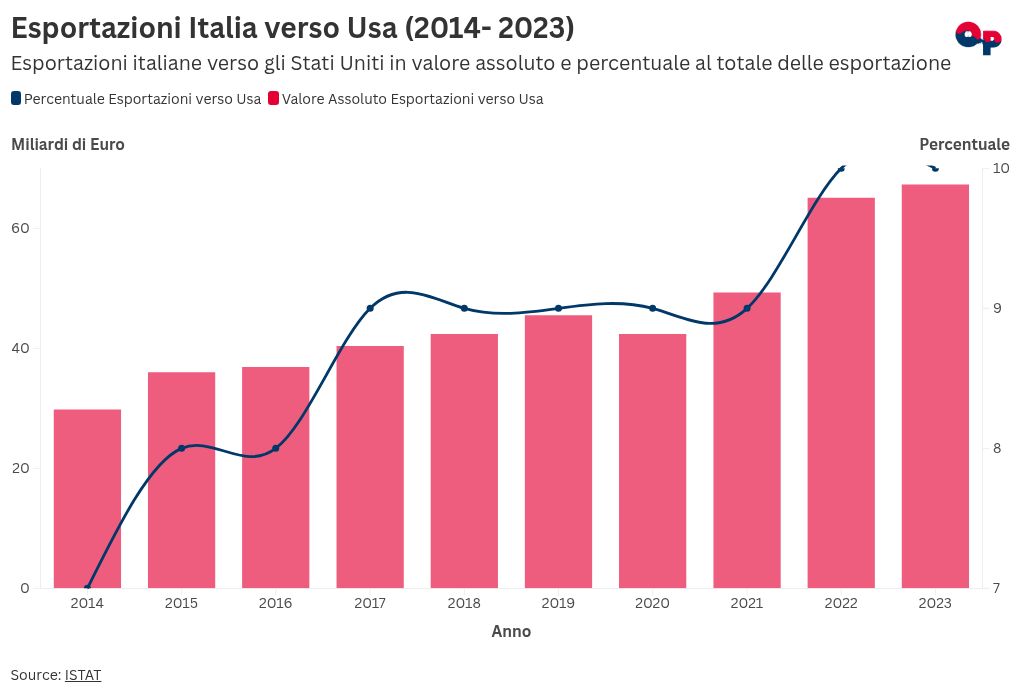

Gli Stati Uniti sono storicamente il primo mercato extra-Ue del Made in Italy e valgono oltre il 10% dell’esposizione estera complessiva dell’Italia, confermandosi tra i principali sbocchi delle esportazioni italiane anche nel 2024. Nel 2023 le vendite italiane negli Usa hanno superato i 67 miliardi di euro, e tra fine 2023 e 2024 si è osservata una dinamica ancora positiva verso il mercato statunitense in diverse filiere, rafforzando il peso relativo di questo partner per l’export nazionale.

Secondo dati e analisi settoriali, l’asse Italia-Usa si caratterizza per un mix ad alto valore aggiunto in cui spiccano meccanica e macchinari, farmaceutica, agroalimentare, bevande, sistema casa e mezzi di trasporto, con un contributo crescente della meccanica strumentale e una presenza consolidata del fashion. Le fonti di monitoraggio pubblico indicano che, in termini di “vulnerabilità dazi”, risultano particolarmente esposti i comparti a più intenso interscambio con gli Usa e con minore possibilità di riorientamento rapido, con evidenza per meccanica, farmaceutica, agroalimentare e moda, coerentemente con i profili dell’export verso il mercato americano.

Sul piano politico, alla prima ondata di annunci tariffari Washington–Bruxelles, Palazzo Chigi ha rimarcato che una guerra commerciale “è profondamente sbagliata” e che la priorità italiana era proseguire il negoziato in sede Ue, sostenendo gli sforzi della Commissione per una soluzione condivisa con gli Stati Uniti. Dopo l’intesa Ue–Usa che ha fissato un tetto del 15% per la grande maggioranza dei beni europei, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’accordo “positivo” per l’Italia, pur in un quadro che mantiene eccezioni settoriali come acciaio e alluminio su livelli più elevati, richiedendo quindi monitoraggio e gestione attiva degli impatti lungo le filiere. In parallelo, la Farnesina ha comunicato il proseguimento del lavoro di supporto all’export e di coordinamento con il sistema produttivo, a testimonianza di un presidio istituzionale sull’evoluzione dei flussi e sui rischi di mercato.

Quanto agli effetti economici, le stime disponibili indicano un impatto potenzialmente rilevante ma dipendente da dettagli applicativi, esenzioni e cambi, con valutazioni del Centro Studi di Confindustria che variano da circa 16,5 miliardi a quasi 23 miliardi di euro di minori esportazioni italiane negli Usa a seconda degli scenari e delle ipotesi sul dollaro. In concreto, l’effetto combinato di un dazio generalizzato al 15% e della volatilità valutaria tende a comprimere margini e competitività prezzo, con maggiore pressione sui settori particolarmente sensibili al prezzo (agroalimentare, bevande, arredo, moda) e su quelli più capital-intensive (meccanica, automotive), mentre la farmaceutica potrebbe mostrare una resilienza relativa grazie a brand, qualità e minore elasticità della domanda.

Conclusione

Alla fine di questo percorso, il quadro è chiaro: i dazi reciproci di Washington combinano obiettivi economici e leva geopolitica, spingendo i partner a negoziare. Come avvertì Ursula von der Leyen: “Le conseguenze saranno gravi per milioni di persone”.

Per questo l’Ue ha scelto contenimento e dialogo, ottenendo un tetto al 15% sulla gran parte delle voci, pur con eccezioni sensibili. L’Italia, primo mercato extra-Ue negli Usa, resta esposta nei suoi asset chiave (meccanica, farmaceutica, agroalimentare, moda) ma non priva di difese. Nel breve periodo, conteranno l’elasticità della domanda americana e il cambio monetario; nel medio periodo, la capacità di innovare e di presidiare la qualità. Il punto è politico: trasformare l’urgenza in strategia, rafforzando diversificazione e alleanze. Servono strumenti concreti: coordinamento Ue–imprese, salvaguardie mirate, sostegni a liquidità ed export, intelligence su quote e deroghe e una solida diplomazia economica.

*Immagine di copertina: Dazi [Foto di Markus Winkler via Unsplah]

![Mafia e politica in Calabria [credit: valtercirillo, pixabay. CCO 1.0]](https://www.orizzontipolitici.it/wp-content/uploads/2021/01/door-2730801_1920.jpg)